本日11月7日「新国立競技場に関する要望書」発起人らによってその要望書が、下村博文 文部科学大臣及び、猪瀬直樹 東京都知事に提出された。また11月8日には日本スポーツ振興センター河野一郎 理事長に提出される。要望書3通の内容は宛名以外同じ。

また要望書附属資料として「新国立競技場計画に対する見解」も合わせて以下全文を紹介します。

==================================

新国立競技場に関する要望書

文部科学大臣、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣

下村博文殿

この度は、二〇二〇年のオリンピック開催地として東京が選出されましたことは、多くの国民の喜びとするところであり、貴職を始めとする関係各位の御努力の成果であると、深い敬意を表するところであります。

しかしながら、主会場に予定されております新国立競技場は、同程度の収容力をもつ過去のロンドン、アテネ、シドニー大会での主会場の3倍から2倍の延べ床面積で計画されている一方、当該敷地は狭く、この過大な計画が進行した場合には以下の三点が憂慮されます。

一.都市景観上の懸念

二.安全上の懸念

三.維持管理費用に関する懸念

外苑の森の新国立競技場が、二〇二〇年東京オリンピック終了後も、今後末永く国民ならびに東京都民から親しまれ続け、将来の世代からも賞賛されるためにも、早急に計画条件を根本から見直されることが必要であり、その際に次の事項をご考慮頂きたく要望する次第です。

要望一 外苑の環境と調和する施設規模と形態

東京都心における本敷地並びに敷地周辺の歴史とその意味を十分尊重して、イベント時の安全性の確保に留意しつつ、本施設がそれと調和した計画となることを要望します。

要望二 成熟時代に相応しい計画内容

日本は成熟社会を迎え、少子化と高齢化に進行します。この現実を見据え、五〇年後にも納得できる内容をもった施設の計画を策定されることを要望します。

要望三 説明責任

本プロジェクトの行く末に多くの国民が強い関心を抱いています。計画内容が決定された時点において、それに至る経緯と計画内容の詳細を公表して戴くことを要望します。これは、このような重要な公共施設の設置者の市民社会に対する義務であるという認識に基づいています。

以上、貴職のご英断を期待するところであります。

二千十三年十一月七日

要望書発起人

槇文彦/建築家(代表)

赤坂憲雄/民俗学・学習院大学教授

芦原太郎/建築家

大野秀敏/建築家・東京大学教授

隈研吾/建築家・東京大学教授

後藤春彦/都市計画学・早稲田大学教授

小林陽太郎/国際大学理事長

斎藤公男/構造家、日本大学名誉教授

篠原修/土木設計家、東京大学名誉教授

陣内秀信/建築史学・法政大学教授

高階秀爾/美術史学・東京大学名誉教授

中沢新一/評論家・多摩美術大学教授

御厨貴/政治学・東京大学名誉教授

中村勉/建築家・ものつくり大学名誉教授

原広司/建築家・東京大学名誉教授

藤森照信/建築史学・工学院大学教授

古市徹雄/建築家・千葉工業大学教授

松隈洋/建築史学・京都工芸繊維大学教授

三井所清典/建築家・芝浦工業大学名誉教授

宮城俊作/造園家・奈良女子大学教授

宮台真司/社会学者・首都大学東京教授

元倉眞琴/建築家・東京藝術大学教授

山本圭介/建築家・東京電機大学教授

山本理顕/建築家

吉見俊哉/社会学・東京大学教授

事務局 大野秀敏

東京大学大学院新領域創成科学研究科 社会文化環境学専攻

〒277-8563 千葉県柏市柏の葉五-一-五環境棟

賛同者名簿

青木淳/建築家、五十嵐太郎/評論家・東北大学教授、池田靖史/建築家・慶応大学教授、池原義郎/建築家・日本芸術院会員、伊藤滋/都市計画学・早稲田大学特命教授、伊東豊雄/建築家、乾久美子/建築家・東京藝術大学准教授、植田実/評論家、宇野求/建築家・東京理科大学教授、岡部明子/建築家・千葉大学教授、小沢明/建築家・東北芸術工科大学名誉教授、片木篤/建築史学・名古屋大学教授、加藤耕一/建築史学・東京大学准教授、川向正人/建築史家・東京理科大学教授、神田順/建築構造学・日本大学教授、岸和郎/建築家・京都大学教授、北川原温/建築家・東京藝術大学教授、北山恒/建築家・横浜国立大学教授、工藤和美/建築家・東洋大学教授、国広ジョージ/建築家・国士舘大学教授、倉方俊輔/都市計画学・大阪市立大学教授、栗生明/建築家・千葉大学名誉教授、小泉雅生/建築家・首都大学東京教授、香山壽夫/建築家・東京大学名誉教授、小嶋一浩/建築家・横浜国立大学教授、小林博人/建築家・慶応大学教授、小林正美/建築家・明治大学教授、坂本一成/建築家・東京工業大学名誉教授、佐々木睦朗/建築構造家、法政大学教授、澤岡清秀/建築家・工学院大学教授、鈴木了二/建築家・早稲田大学教授、妹島和世/建築家、曽我部昌史/建築家・神奈川大学教授、曽根幸一/建築・都市計画家、高谷時彦/建築家・東北公益文科大学教授、高橋靗一/建築家、竹山聖/建築家・京都大学准教授、谷口元/建築家・名古屋大学特任教授、谷口吉生/建築家・日本芸術院会員、多羅尾直子/建築家、團紀彦/建築家、千葉学/建築家・東京大学教授、塚本由晴/建築家・東京工業大学准教授、月尾嘉男/東京大学名誉教授、手塚貴晴/建築家・東京都市大学教授、富永譲/建築家・法政大学教授、豊川斎赫/建築史学・小山高等専門学校准教授、中川武/建築史学・早稲田大学教授、中島直人/都市計画学・慶應大学准教授、長島孝一/建築家、中野恒明/都市計画家・芝浦工業大学教授、中村研一/建築家・中部大学教授、南條洋雄/建築家、西沢立衛/建築家・横浜国立大学教授、西村幸夫/都市計画学・東京大学教授、長谷川堯/建築評論家、馬場璋造/建築ジャーナリスト、浜野安宏/建築ライフスタイルプロデューサー、林泰義/都市計画家、日色真帆/建築家・東洋大学教授、藤村龍至/建築家・東洋大学専任講師、藤本昌也/建築家・日本建築士会連合会名誉会長、穂積信夫/建築家・早稲田大学名誉教授、堀啓二/建築家・共立女子大学教授、堀越英嗣/建築家・芝浦工業大学教授、堀場弘/建築家・東京都市大学教授、松永安光/建築家、蓑原敬/都市プランナー、三宅理一/建築史学・藤女子大学教授、Toshiko Mori/建築家・ハーヴァード大学教授、門内輝行/建築学・京都大学教授、安田幸一/建築家・東京工業大学教授、矢萩喜従郎/デザイナー、山崎泰寛/建築ジャーナリスト、山崎亮/コミュニティーデザイナー、横河健/建築家・日本大学教授、吉村靖孝/建築家・明治大学教授、渡辺定夫/都市計画家・東京大学名誉教授、渡辺真理/建築家・法政大学教授

====================================================================

新国立競技場計画に対する見解[要望書附属資料]

この見解は、2020年の東京オリンピックの主会場となる国立競技場を、東京の都心部にあって濃密な歴史的背景をもつ敷地(約11ha)に同種競技施設としては世界最大規模(約290,000㎡)で建設することの意味を問い、その規模縮小に向けた再検討を要請するものです。我々は、狭隘な敷地に巨大な施設を計画することにより、神宮外苑の景観が著しく損なわれ安全管理上の問題を惹起するだけでなく、大会後の施設運営に大きな経済的負担を強いると懸念しております。

なお、本稿の議論で、新国立競技場計画の計画内容については独立行政法人日本スポーツ振興センター「新国立競技場基本構想国際デザイン競技募集要項」(2012年7月20日公表)に基づいています。

1.デザイン競技募集要項が孕む問題

1)景観上の懸念

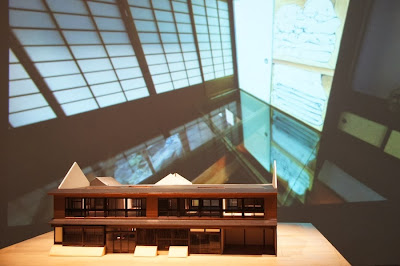

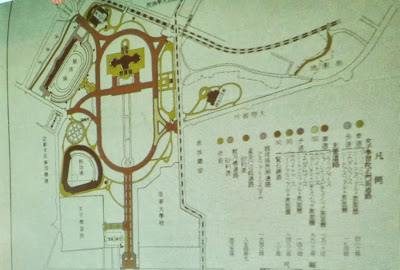

計画されている敷地は、明治神宮外苑の一角にあり、同内苑や表参道、裏参道とともに、明治天皇の偉業を記念して整備された緑地の一部です。皇居や赤坂離宮の緑地と一体となり、東京都心部の緑地の核を形成しています。1926年(大正15年)には、景観保持の重要性が認識され、日本で最初の風致地区に指定された、いわば日本を代表する由緒正しい都市緑地といえましょう。

現在想定されている規模で新国立競技場が実現されれば、いかなるデザインであるにしろ、人々が通常の視点から眺めれば、巨大な構造物があたりの景観を支配することが想像されます。その規模の巨大さを思い描いて頂くためには、この施設が東京ドーム(延べ床面積110,000㎡)の約2.5倍以上あることを指摘すれば十分でしょう。たとえ、この巨大施設がオリンピック開催の17日間、テレビ画面上で象徴空間であったとしても、その後50年、100年、機能上閉鎖的にならざるを得ない巨大構造物は、東京都民の日常生活の中では親密性に欠けた存在になることが危惧されます。

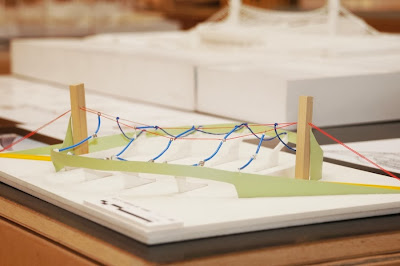

2)安全上の懸念

狭隘な敷地に巨大な施設という組み合わせには、景観的懸念に加えて防災上の懸念もあります。高い確率で予測される東京を襲う大震災の発生が、オリンピック開催時期に限らず、その後の何十年もある使用期間中のイベントと重なることを想定すべきです。更に、オリンピック開催中にはテロを含めて大規模集客施設には考慮すべき危険が多種あります。その際にもっとも基本的な安全策は周辺に収容力に見合う十分な空地を確保することです。この点でも現在の設計条件は過大と言えます。これは人命に関する問題であり、専門家による厳しい検証が必要です。

十分な空地があれば十分な緑化も可能にもなります。この敷地は何をおいても風致地区外苑の森の一部であり、渋谷川が埋め立てられた明治公園も大切な空地です。競技場周辺空地の広さと森の緑は、防災性の向上と市民の日常の憩いの森づくりにも資すると考えられます。

3)維持管理費に関する懸念

巨大な施設は維持管理費が膨大になります。特に、可動屋根は建設費が高価なだけではなく、可動装置そのものの維持費が想像以上に膨大になるだけでなく、空調を不可避にします。その結果、施設使用料を押し上げます。更に、通常時における8万人規模の屋根付きスタジアムのイベント需要については懐疑的にならざるを得ません。利用の当ての無い巨大施設は、新たな公共財政の負担の種になると懸念します。

2.大規模化の要因

先行するロンドン、アテネ、シドニーでのオリンピックの主会場の収容人員は、東京と同じく8万人~10万人位の規模です。敷地はそれぞれ16.2ha、13.0ha、20.7haを確保しながら、施設の延べ床面積は8万㎡から12万㎡で、今回想定されている新国立競技場の、大きくても半分、小さいものは1/3で収まっています。大規模化した理由は、施設の面積構成によります。北京では、91千人収容で床面積は25.8万㎡ありますが、そのかわり敷地も今回の二倍以上の25.8haあります。新国立競技場計画がかくも肥大化している原因は次のことが要因になっていると考えられます。

1)駐車施設に4.6万㎡が充てられている。

地下に大規模な駐車場が想定されています。

2)維持管理機能に3.5万㎡充てられている。

上掲の8万人収容の同種オリンピック施設が8万~12万㎡の中で維持管理機能を収容している事を考えると極めて過大です。

3)スポーツ博物館、図書館、スポーツ関連商業施設に約2.1万㎡充てられている。

このような付帯施設は、競技場としての機能との関連は薄く、必要があれば別敷地に計画すべきです。

4)ホスピタリティ機能に2.5万㎡が充てられている。

通常時の競技場、イベントスペースにはこれほどのホスピタリティ機能は必要ありません。

3.再検討の方向性

我々は、本敷地に当初の計画規模で建設することを深く憂慮してきたところですが、新聞報道によれば、概算工事費が予算を遥かに超過することが判明し、既に縮小案の検討に入ったようです。そのことは我々の観点から歓迎すべきことだと考えておりますが、改めて規模縮小作業の検討において考慮すべき方向性を以下に指摘いたします。

1)都心立地の長所を生かして、出来る限り都心にある既存の官民の物的資源(運動施設、交通インフラ、駐車場、その他関連する接客、展示施設など)を活用する。

東京の都心は、都市資源の豊かさにおいて既に世界的水準にあります。

2)会期中の対応と日常時の対応を分けて考える

東京で一番暑い季節での大規模大会開催は日本では例外的です。一方、この狭隘な敷地で8万人の観客の安全を確保するためには、極めて異例の体制を取らざるを得ないと考えられます。オリンピック後の運営ではこの敷地に見合った施設規模とすべきです。

3)スポーツ施設における都心一極集中を避ける

首都圏には既に多数の大規模スポーツ観覧施設、催事場が存在します。今後は、若年人口の減少からイベント市場の拡大を期待することはできません。本施設の採算計画において、既存施設の市場を奪う形での稼働を想定することは慎まなければなりません。

4) 建設費だけではなく維持管理費も考慮する

オリンピックのための整備ということで維持管理費を等閑視し、ひたすら立派な施設を追求する姿勢を排しなければなりません。

4.説明責任について

1964年の東京オリンピックは、高度経済成長型のオリンピックとして大きな成功を収めました。翻って、現在の日本は経済的成功を果たし、高齢化と人口減少が進行しています。また、地震に代表される自然の脅威や地球温暖化、そして原発事故にも直面しています。今回の東京オリンピックは、これらの課題を見据えて、日本が、そして東京が「成熟社会型のオリンピック」のあるべき姿を示すことを世界は望んでいるでしょう。

本件は、今や国内のみならず国際的にも関心の集まるところとなっております。検討結果の公表だけでなく、専門家からの意見聴取、結論に至る過程の開示と十分な説明は必須のことと考えております。

5.建築家の責任分担について

「新国立競技場基本構想国際デザイン競技募集要項」において選ばれた建築家の業務は監修という権能の曖昧なものです。今後の実現に向けて、国内の建築家との役割分担など明確にしておく必要があると考えております。設計体制の曖昧さは、設計過程に無用な混乱を引き起こし、余分な出費の原因になり、最終的な施設の質に大きな影響を与えます。

2013年11月8日==================================

この後の経過についても随時報告があるとのこと。10月11日の「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」のシンポジウムはこちら。

========== japan-architects.com ===========