一級建築士事務所エヌア-ルエム (NRM-Architects Office) のオープンハウス「はつが野の家」の内覧会に行ってきました。

![]()

大阪府和泉市に建つ、若い夫婦と将来生まれるであろう子供達の為の住宅。

![]()

リビングよりキッチンを見る。

キッチンよりリビングを見る。

![]()

リビングから中庭を見る。中庭の向こうには和室が配置されている。

![]()

庭はグリーンスペース (GREEN SPACE) の仕事。

![]()

中庭から空を見上げる。庇で太陽をコントロールする。

![]()

二階廊下、奥には寝室

![]()

主寝室、ルーフバルコニー

![]()

ルーフバルコニー

![]()

ルーフバルコニーから1階の中庭をのぞく

「はつが野の家」について、お話をお伺いしました。

敷地は南側が接道し、近隣に立ち並ぶ家々は南側からの採光を得る為に、大きな窓を道路側に向けて設けている。しかしそれらの窓は、一日中カーテンやシャッターで閉ざされているという、建売業者やハウスメーカー主導による典型的な街並みを呈している。

「はつが野の家」では、このような状況を改善したいと思った。

建築は南側を低層、メインの生活空間となる北側を2層分の高さにし、中間に中庭を挿入するというヴォリューム構成とし、季節に関わらず上方斜め上から降り注ぐ太陽光により、日中カーテンやシャッターを閉じなくても、メインの生活空間となる北側のヴォリュームに採光を供給し、閉じたファサードとする事でプライバシーの確保も実現している。

また、外観を特徴づけている深い軒は、南中高度の低い冬には太陽光を遮る事無くリビングの奥深くまで光を導き室温の上昇を促し、南中高度の高い夏には太陽光を遮り室内への入光を防ぐ事で、室温の上昇を防ぐ役割を与えられている。

![]()

一級建築士事務所エヌア-ルエム

左:二宮 俊一郎さん、右:諸留 智子さん

![]()

大阪府和泉市に建つ、若い夫婦と将来生まれるであろう子供達の為の住宅。

典型的な郊外の新興住宅地に位置している。

建築面積は81.15m2、延床面積は141.81m2。

木造、地上2階建て。

建築面積は81.15m2、延床面積は141.81m2。

木造、地上2階建て。

玄関を入るとすぐに中庭が見える。左手には和室、右に行くとリビングが配置されている。

和室からも中庭が見え、自然光が入る。

リビングよりキッチンを見る。

キッチンよりリビングを見る。

リビングから中庭を見る。中庭の向こうには和室が配置されている。

庭はグリーンスペース (GREEN SPACE) の仕事。

中庭から空を見上げる。庇で太陽をコントロールする。

二階廊下、奥には寝室

主寝室、ルーフバルコニー

ルーフバルコニー

ルーフバルコニーから1階の中庭をのぞく

「はつが野の家」について、お話をお伺いしました。

敷地は南側が接道し、近隣に立ち並ぶ家々は南側からの採光を得る為に、大きな窓を道路側に向けて設けている。しかしそれらの窓は、一日中カーテンやシャッターで閉ざされているという、建売業者やハウスメーカー主導による典型的な街並みを呈している。

「はつが野の家」では、このような状況を改善したいと思った。

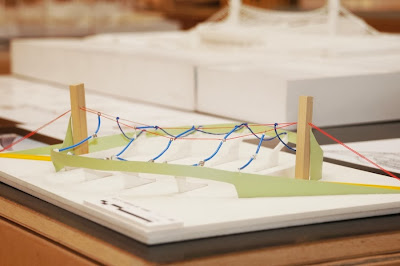

建築は南側を低層、メインの生活空間となる北側を2層分の高さにし、中間に中庭を挿入するというヴォリューム構成とし、季節に関わらず上方斜め上から降り注ぐ太陽光により、日中カーテンやシャッターを閉じなくても、メインの生活空間となる北側のヴォリュームに採光を供給し、閉じたファサードとする事でプライバシーの確保も実現している。

また、外観を特徴づけている深い軒は、南中高度の低い冬には太陽光を遮る事無くリビングの奥深くまで光を導き室温の上昇を促し、南中高度の高い夏には太陽光を遮り室内への入光を防ぐ事で、室温の上昇を防ぐ役割を与えられている。

一級建築士事務所エヌア-ルエム

左:二宮 俊一郎さん、右:諸留 智子さん

グリーンスペースの辰己 耕造さん

『家の前の植栽は施主の意向で収穫出来る植物(ブルーベリーやハーブなど)を考え、中庭には、リビング、和室、玄関の三方から見えるように配置し、空間に合わせた植栽を考えました。』

設計:一級建築士事務所エヌアールエム

構造:玉置建築設計事務所

施工:株式会社Arcc

作庭:グリーンスペース

金属製ポスト製作/家具協力:aizara

========== japan-architects.com ===========

日本の建築家・インテリアデザイナー・ランドスケープアーキテクトと世界をリンク

ジャパンアーキテクツメンバーのプロフィール >>japan-architects.com

建築・デザインのイベント情報 >>What's happening

建築・デザインのお仕事 >>求人求職情報

ジャパンアーキテクツへのお問い合せ >>事務局へメール

>>Twitter >>Facebookジャパンアーキテクツメンバーのプロフィール >>japan-architects.com

建築・デザインのイベント情報 >>What's happening

建築・デザインのお仕事 >>求人求職情報

ジャパンアーキテクツへのお問い合せ >>事務局へメール